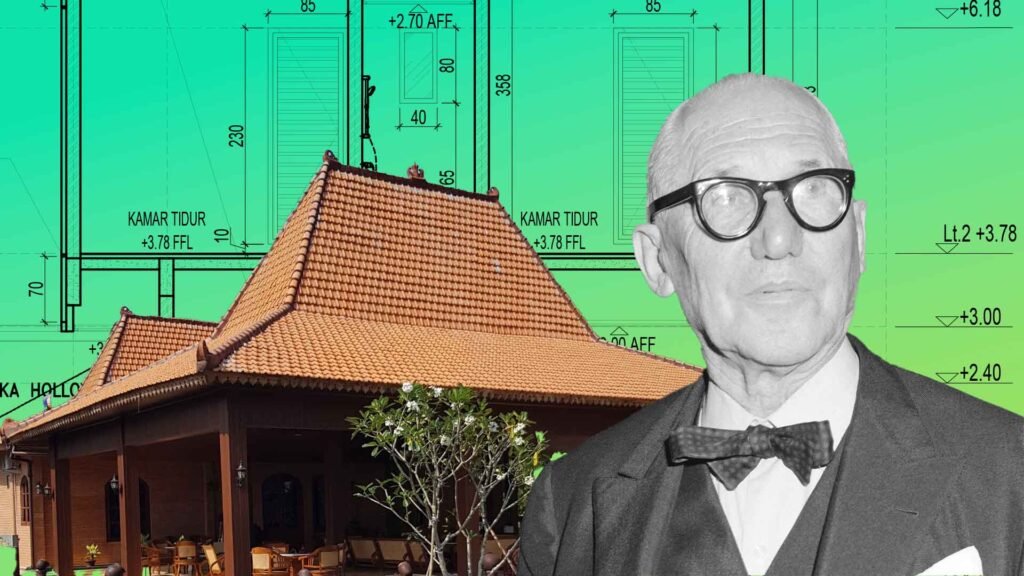

Pada pertengahan abad ke-20, seorang arsitek visioner asal Prancis bernama Le Corbusier mengguncang dunia arsitektur dengan sebuah konsep yang ia sebut Le Modulor. Bagi sebagian orang, kata itu terdengar teknis, bahkan asing. Namun sebenarnya, ide ini sangat sederhana: ukuran bangunan harus berpijak pada tubuh manusia. Corbusier percaya bahwa arsitektur yang baik bukan hanya kokoh atau indah dipandang, tetapi juga harus pas dengan manusia yang menghuninya.

Bayangkan tubuh manusia sebagai penggaris alami. Corbusier mengambil tinggi rata-rata seorang pria, sekitar 183 sentimeter, lalu memecah dan mengalikannya dengan rasio emas (golden ration)—angka magis yang sudah lama dipakai seniman untuk menciptakan proporsi indah. Dari sana lahirlah deretan ukuran harmonis. Dengan “penggaris” ini, ia bisa menentukan tinggi pintu agar nyaman dilewati, lebar jendela agar pandangan mata enak saat duduk maupun berdiri, bahkan ketinggian meja agar pas digunakan bekerja.

Pada masa itu, Le Modulor dianggap revolusioner. Dunia arsitektur modern sedang sibuk mencari standar baru di tengah pesatnya perkembangan industri, dan Corbusier menawarkan sistem universal yang berpijak pada manusia, bukan mesin. Ia mengingatkan bahwa bangunan pada akhirnya adalah ruang hidup bagi manusia, bukan sekadar monumen beton.

Namun jika kita menengok ke tanah Jawa, khususnya Jawa Tengah, gagasan serupa sesungguhnya telah lama hidup dalam kebudayaan lokal. Orang Jawa mungkin tidak pernah menyebutnya Modulor, tetapi mereka punya cara sendiri untuk memastikan rumah dan ruang yang mereka bangun sesuai dengan tubuh manusia.

Ukuran Tubuh sebagai Satuan

Di Jawa, sejak dulu ukuran tidak diambil dari meter atau sentimeter. Satuan yang digunakan jauh lebih dekat: depa(rentangan kedua tangan), hasta (panjang dari siku ke ujung jari), dan jengkal (jarak antara ibu jari dan kelingking yang direntangkan). Semua berasal dari tubuh manusia.

Ketika seseorang membangun rumah tradisional, ukuran-ukuran ini dijadikan patokan. Panjang tiang, lebar ruangan, bahkan jarak antar-balok tidak ditentukan oleh angka abstrak, melainkan oleh tubuh pemilik rumah. Filosofinya sederhana: rumah harus mengikuti manusia, bukan manusia yang dipaksa menyesuaikan rumah.

Bagi masyarakat Jawa, ukuran tubuh juga mengandung makna simbolis. Rumah tidak hanya tempat tinggal, tetapi juga representasi harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Karena itu, setiap ukuran punya konsekuensi, bukan hanya kenyamanan fisik tetapi juga keseimbangan spiritual.

Rumah Joglo: Modulor ala Jawa

Contoh paling jelas bisa dilihat pada rumah joglo, ikon arsitektur tradisional Jawa Tengah. Ruang tengah atau dalem ageng yang luas biasanya ditentukan berdasarkan ukuran tubuh kepala keluarga. Rentangan tangan, jumlah hasta, atau jengkal digunakan untuk menghitung panjang dan lebar ruangan. Hasilnya adalah ruang yang terasa lapang, proporsional, dan nyaman untuk aktivitas keluarga maupun ritual.

Tinggi balok utama atau blandar juga diatur dengan teliti. Jika terlalu rendah, orang akan merasa terhimpit. Jika terlalu tinggi, ruangan kehilangan rasa keintimannya. Karena itu, ketinggian ditentukan dari ukuran tubuh pemilik rumah, lalu diselaraskan dengan fungsi ruang. Prinsipnya persis seperti Le Modulor: ruang harus dibuat seturut tubuh manusia agar terasa pas.

Bahkan atap joglo yang menjulang itu pun punya pertimbangan serupa. Meskipun tinggi, setiap tingkatannya tetap berpijak pada proporsi manusia. Dengan demikian, siapa pun yang masuk akan merasakan perpaduan antara rasa agung dan rasa akrab.

Keraton: Skala Agung yang Tetap Manusiawi

Tidak hanya rumah rakyat, prinsip ini juga terlihat jelas pada bangunan keraton di Jawa Tengah, seperti Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta. Gerbang keraton dirancang dengan ketinggian tertentu, sehingga orang yang masuk merasakan perbedaan skala: seakan sedang memasuki dunia lain yang lebih besar, lebih sakral. Tetapi, ukuran itu tetap berpijak pada tubuh manusia. Pintu tidak dibuat setinggi langit, melainkan tetap dalam batas yang bisa dilewati dengan nyaman.

Pendopo keraton yang luas, dengan tiang-tiang kokoh menjulang, juga tidak sekadar megah. Tiap jarak antar-tiangan, tinggi atap, dan luas lantai, semuanya diperhitungkan agar serasi dengan tubuh manusia yang beraktivitas di dalamnya. Hasilnya adalah ruang yang mampu menampung ratusan orang, tetapi tetap terasa selaras dan tidak mencekam.

Menariknya, ukuran tubuh manusia di Jawa tidak hanya digunakan untuk bangunan besar. Peralatan sehari-hari pun mengikuti prinsip serupa. Meja, kursi, bahkan alat pertanian seperti cangkul, dulu dibuat berdasarkan ukuran jengkal atau hasta. Dengan begitu, benda-benda tersebut terasa pas di tangan maupun badan penggunanya.

Inilah yang membuat kebudayaan Jawa terasa “manusiawi”. Semua benda, dari rumah hingga perkakas, tidak terlepas dari tubuh manusia. Dan inilah pula yang menjembatani konsep Le Modulor dengan tradisi Jawa: keduanya berangkat dari tubuh sebagai pusat ukuran.

Ilmu vs Intuisi

Perbedaan mencolok terletak pada cara merumuskannya. Le Corbusier menggunakan ilmu matematika, terutama rasio emas, untuk menghasilkan sistem ukuran yang ia klaim universal. Sementara itu, masyarakat Jawa melakukannya secara intuitif, diwariskan dari generasi ke generasi tanpa hitungan rumit.

Namun hasilnya sama: arsitektur yang berpijak pada manusia. Jika Le Modulor memberi “bahasa ilmiah” bagi dunia modern, ukuran tubuh tradisional memberi “bahasa budaya” yang tak kalah relevan.

Relevansi untuk Arsitektur Modern Indonesia

Hari ini, kita hidup di tengah banjir perumahan instan. Ukuran pintu, jendela, bahkan luas ruangan dibuat seragam, mengikuti standar pabrik. Sering kali, rumah-rumah itu terasa sempit, aneh, atau tidak nyaman—karena ukurannya tidak benar-benar berpijak pada tubuh penghuninya, melainkan pada kalkulasi industri.

Di sinilah pentingnya mengingat kembali Le Modulor dan tradisi Jawa. Keduanya mengingatkan bahwa arsitektur bukan sekadar soal efisiensi, tetapi soal kenyamanan manusia. Rumah, kantor, bahkan kota harus dirancang dengan menempatkan manusia sebagai pusatnya.

Mungkin kita tidak perlu lagi menghitung panjang balok dengan hasta atau jengkal. Tetapi semangatnya—bahwa tubuh manusia adalah ukuran utama—masih sangat relevan. Arsitektur modern Indonesia bisa belajar dari Le Corbusier dan dari leluhur Jawa sekaligus: bahwa harmoni tercipta ketika manusia, ruang, dan budaya saling menyatu.

Penutup

Pada akhirnya, Le Modulor bukanlah sekadar teori arsitektur Barat, dan ukuran hasta atau depa bukan hanya tradisi Jawa kuno. Keduanya adalah bukti bahwa manusia di manapun selalu mencari cara agar ruang hidupnya selaras dengan tubuhnya. Dari Paris hingga Jawa, dari Modulor hingga joglo, pesan yang sama bergema: ukuran terbaik untuk membangun adalah ukuran manusia itu sendiri.

Giraloka